Japan Cloud 生成AI革命スペシャル対談 モルガン・スタンレーに聞く もう始まっている生成AIの次なる論点

![]()

Japan Cloud

「生成AI、賛否の議論は終わった。どう活用するかに議論は移っている」……生成AIのビジネス最前線に立つ米国最大手投資銀行モルガン・スタンレーのShaan Tehal氏はそう指摘する。先進SaaS企業を日本法人化し、国内企業への導入を支援してきたJapan CloudのCEOを務めるAruna Basnayake氏は、日頃からShaan氏と意見交換を重ねているという。生成AIの最先端で、今起きていることは? 日本企業が市場のメインプレイヤーとなるために、いかに生成AIに取り組むか? 実現した両氏の対談で見えてきた。

日本在住26年。

世界を再び、日本が席捲できるように

Aruna 生成AIの最先端はシリコンバレーに集中しています。今、何が起きているのか。モルガン・スタンレーの生成AI部門ヘッドであるShaanに、現場の生きた情報に基づき、生成AIのトレンドやインパクト、経営にもたらす影響について見解をお聞きしたいと思います。今回の対談は、私や当社代表の福田が生成AIの動向に関してShaanと日頃から会話をしている延長線上にあります。

Japan Cloudは、共同創業者のアレン・マイナーがサンブリッジとして2000年にSalesforceの日本法人設立から始まり、Concur、MarketoといったSaaSの先駆者を含む18社(BlackLine、Braze、Coupa、Kong、Pagerdutyなど)と日本法人を設立し、日本企業への導入を支援しています。Japan Cloudが経営に参画し中長期的に日本市場にコミットすることで、日本企業との信頼構築を図っています。

Aruna Basnayake 氏 / Co-founder, CEO and Parter, Japan Cloud:日本のIT市場に関する深い知識と高度な技術的専門性、エンタープライズセールスの経験を生かし、海外のSaaS企業の日本市場参入と成長を支援する。 幼少期を日本で過ごし、 20年以上にわたり日本のビジネス環境で活躍。「為せば成る」という信念のもと、強い意志と粘り強さが困難を乗り越え、変革を生み出すという日本の精神を大切にしている。

当社の強みは、日本企業の経営層との強力なリレーションだけでなく、海外の投資家や経営陣など 、世界のテクノロジーに触れるために培った人脈などのネットワークです。Shaanも日々の活動の中で意見交換する、大切な1人です。Shaan、今のAIトレンドについて教えてください。

Shaan Tehal 氏 / Head of US AI, Software, and Fintech Investment Banking, Morgan Stanle:モルガン・スタンレーにて10年以上にわたり、 変革をもたらす企業への助言を行っている。これまでロンドン、 ニューヨーク、 カリフォルニア州メンロパークのモルガン・スタンレーに勤務。 ソフトウエア、AI、フィンテック分野において豊富な知識と実績を有し、 数々の業界を定義する取引を主導してきた。

Shaan 生成AIのトレンドとして3つのユースケースがあると考えています。1つ目は、個人用途。生活やビジネスで生成AIに相談することが日常化しつつあり、検索や学び方の方法自体が変わってきました。2つ目は、開発用途。 数年後には、 コンピューターに指示を出すコードの多くを、生成AIが書いていると思います。

3つ目は、知識労働の置き換え。生成AIは非構造化データの内容を理解・分析し、解釈や予測を行えます。 法務領域では契約書チェック、 特許調査など従来は人手で進めていた作業を生成AIが担うケースが増えてきました。 医療、 製造なども知識労働の置き換えが進んでいます。

Aruna 生成AIが業界横断的に利用される理由はどこにあるのでしょうか。

Shaan これまでもモバイルやクラウドなどテクノロジーのトレンドがいくつもありました。上向きの時はいつも論争が起こります。クラウドの場合、 高い機密性や大容量の観点からオンプレミスにデータを残しておくといった議論が起きました。クラウド移行のコストを理由に導入しないという大企業も多くいました。面白いことにAIについては、誰もが受け入れています。今、業界や経営者にとって論点は賛否の議論ではなく、「どう活用するか」 具体的な議論が行われています。

Aruna 日本企業も生成AIが10年後になくなっているという認識はないと思います。 大事なのはスピードです。生成AI活用によって、プレイヤーが入れ替わる可能性も出てきました。私は26年間日本で暮らしてきました。日本のものづくりが世界を席捲していた時代を体験しています。生成AI活用にいち早く着手することが、日本企業復活の鍵を握ると考えています。

知識労働用途での活用拡大。

エージェントAI普及に向けた標準化が進む

Aruna 企業が生成AIを活用する過程で、昨年と今年で見えてきた違いは何でしょうか。

Shaan 去年との違いは、知識労働用途での活用拡大です。チャットボットに留まらず、生成AIアプリで自分たちの仕事をアプリケーションに置き換えるようになってきました。例えばオンラインのマーケットプレイスでは、 データセットを用いて商品説明を生成AIがしてくれます。 さらにスタートアップでは、生成AIがアプリ構築全体を行っています。プロンプトを書くだけで、ほとんどのアプリケーションを自動的に生成します。生成AIをエンジニアとして活用しているわけです。

Aruna 生成AI活用では、エージェントAIに対する関心が高まっています。RPAのような業務自動化との違いはどこにあるのでしょうか。

Shaan エージェントAIは、従来の事前に手動で設定が必要な自動化とは異なり、自律的な判断・行動を実行するものです。RPAは決まった手順に沿った定型作業を自動化します。しかし実際の業務では、コンテクスト(文脈)を理解し、状況に応じた判断や例外対応など人間的思考や柔軟性が求められます。

従来の手動型自動化とエージェントAIは融合・並存が可能です。例えば、医療分野で保険会社に対し診療項目の妥当性を、エージェントAIが文脈を理解し、推論した上で、医療点数など決まっているものをデータベースで参照する作業を手動型自動化で行うといったケースです。上手に組み合わせることで、より高度で複雑な業務フローの自動化を実現できます。

Aruna エージェントAI普及に向けてグローバルではどのような取り組みがありますか。

Shaan 2つの標準化が進められています。1つ目は、MCP(Model Context Protocol)。AIモデルと外部システムのやり取りを標準化するオープンプロトコル※です。 大手クラウドサービスや、 様々なアプリ開発会社が採用しています。 MCP により横断的データ利用が可能となり、アプリ開発が容易に行えます。

2つ目は、エージェントAIの通信規格の標準化。異なるアプリ開発会社が作成したエージェントAI同士間のやり取りを可能にするものです。日本のエージェントAIと海外のエージェントAIが同じプロトコルを使えば、グローバルで複数のエージェントAIが連携しタスクを実行できます。

※オープンプロトコル:通信の仕様が公開されており、どのメーカーでも利用できる通信規格

Aruna 企業がエージェントAIを開発したい場合、どのような人材が必要ですか。

Shaan エージェントAI向け開発と業務理解の両方を兼ね備えた人材が求められます。生成AIはユーザーの指示に従い、コンテンツを作成します。 一方、エージェントAIは自律的にタスクを実行します。AIが業務プロセスやコンテクストを理解していることが前提。それを開発する人材も同様に、コードを理解し、ビジネスロジックを理解できる人が必要です。

生成AIに取り組む3つのステップ。

成果を上げた企業の共通項は?

Aruna 生成AI活用に向けて日本企業はどこから取り組むべきでしょうか。

Shaan 企業が生成AIに取り組むうえで3つのステップがあります。ステップ1は、インターネットやPCと同じように、 全従業員が使える環境の実現。 そうすべき理由の一つは、多くのテクノロジーで最適なユースケースを最初から予測するのは難しいから。iPhoneが登場した時、Google Mapsが最も人気のあるアプリになるとは誰も予想しませんでした。企業には様々な課題があります。それを解決するために、従業員が自発的に利用することが大切です。

ステップ2は、AIファーストで組織の目標を達成するようにすること。既存の業務にAIをどう組み込むかではなく、AIファーストで考えて部門や組織の業務改革を目指します。業務に特化したAIアプリやユースケースを見つけ、データ連携基盤を構築します。ステップ3がエージェントAIの活用。開発者にコード生成のアクセスを提供し、APIを使いアプリを構築、AIがタスクを実行します。業務のあり方も変わります。 ステップ1と2は、できるだけ早く取り組むことが必要です。 生成AIの活用で大事なのは、 結果を出すラストワンマイル。成否の分かれ目になると思います。

ステップ1:全従業員に生成AIを使える環境を与える

ステップ2:AIファーストで組織の目標を達成することを目指す

ステップ3:エージェントAIを開発、ラストワンマイルにこだわる

Aruna 生成AIで成果を生むために何が必要でしょうか。検索にしか利用していないという話も耳にします。成果を上げている企業の共通項はありますか。

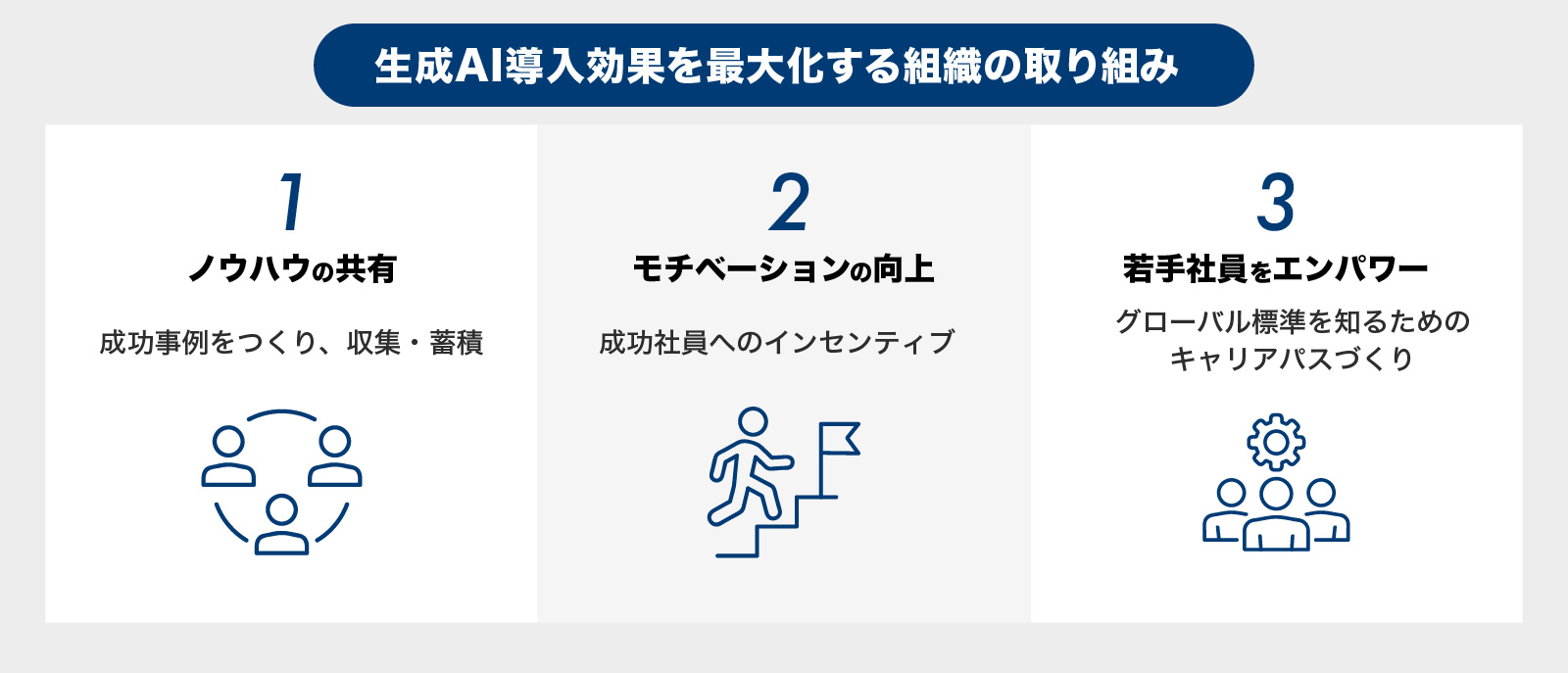

Shaan 生成AI導入効果を最大化するためには、個人ではなく組織の視点が重要です。最初に取り組むべきは、ノウハウの共有です。どのように成功事例をつくり、それらを収集・蓄積するか。生成AIを活用して成功した従業員に対し、インセンティブをつけてモチベーションを高めることも有効な施策です。また若い従業員にこそ、 有償のAIサービスを提供するべきだと思います。 柔軟な思考力という観点とともに、レポート作成や煩雑な業務を担うことが多いからです。

Aruna 世代によって生成AI活用の仕方は異なりますか。

Shaan 30代、40代以上の多くは、インターネット検索の置き換えとしてAIモデルを活用しています。 一方で20代は、生成AIに話しかけることが日常化しています。 ビジネスでも様々な相談を生成AIにしています。例えばパーソナルコーチングとして利用するケースです。上司に報告する前に、生成AIと会話して上司が気にするポイントなどをチェックしてもらうことで、上司も部下も効率化が図れます。

Aruna 人材不足の中、多くの日本企業では若手の成長を待てないのが現状です。経験不足を生成AIが補うとともに、パーソナルコーチングで成長を支援していくという両方を実現できるメリットは大きいと思います。

生成 AI を利用する従業員の可能性を、

過小評価してはいけない

Aruna 生成AIにより大きな影響を受ける業界・業種はありますか。

Shaan あらゆる産業の構造変革が進むと思います。エンジニア、アナリスト、 デザイナー、法律家などすべての知識労働で、生成AIの方が優れていたら、そちらの活用が進みます。それによって業種も大きく変貌します。 大事なのは、 仕事の本質が問われるということです。例えば生成AIがアプリ開発を行う時代では、データの使い方に精通していることはもとより、ビジネス課題を分かっていて業務プロセスを再構築できるソフトウエア会社が生き残ると考えています。

Aruna 最後に、生成AIに取り組む日本企業にメッセージをお願いします。

Shaan 生成AIのポテンシャルと、それを利用する従業員の可能性を、過小評価してはいけないと思います。人間に、明確な目標と制約、適切なツールを与えれば、創意工夫を凝らして解決策を導き、非常に強力な成果を生み出します。日本企業は、卓越したものづくり、他国に劣らない創造力や発明力をもっています。潜在能力が生成AIにより開花していくと思います。

Aruna 日本企業は、リスクを認識しながらも行動するリスクテイクが必要だと思います。生成AIもエラーを出します。しかし、人間もミスをします。許容できる範囲を見据えて、積極的に利用するべき段階です。Shaanが指摘した 「賛否の議論は終わった」 という認識は、多くの日本企業も感じていることだと思います。

当社とパートナーシップを結ぶ18社でも生成AI、エージェントAIの取り組みが加速しています。Japan Cloudは、生成AIに関する情報提供やイベントも開催しています。最先端の情報と最適なソリューションの提供を通じて、日本企業の発展に貢献していきます。

世界と日本を技術でつなぐ。

人脈ネットワークが強み

Japan Cloud共同創業者のアレン・マイナーがサンブリッジとして2000年にSalesforceの日本法人設立から始まり、累計18社のグローバルSaaS企業の日本法人設立に関わってきました。その過程で築いた人脈が財産だと思っています。

Shaanもその一人です。日本と海外をつなぐという点で、日本のお客様とのネットワークを大事にしています。日本企業のCEO(最高経営責任者)やCIO(最高情報責任者)とお話する中で、日本企業の課題を深く理解してきました。そのうえで、グローバルの最先端技術をいち早く日本で利用できるように環境を整備。また日本企業のニーズを海外企業にフィードバックしています。

ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長 ジャパン・クラウド・コンピューティング株式会社 パートナー 福田 康隆氏

生成AIの活用が、 企業の命運を分けると認識しています。日本企業が生成AI革命という変化をチャンスに変え、大きく躍進できるように支援を強化していきます。