「前例なき挑戦こそが、未来を創る」──三井住友FG・磯和啓雄氏が語る変革リーダーの条件

![]()

Japan Cloud

本記事は、2025年8月5日に JBpress「Japan Innovation Review」に掲載された広告記事と同内容です。

▶︎オリジナル記事はこちら

今や企業のIT活用は「経営戦略の最重要事項」といっても過言ではない。こうした状況下で、社内のITリーダーはどのような視点を持てば良いのか。本連載では、CIOをはじめ、ITの分野から企業変革を推し進めるキーパーソンに話を聞いていく。

<連載ラインナップ>

■第1回:富士通 執行役員専務 エンタープライズ事業CEO 福田 譲氏

■第2回:三菱マテリアル CIO システム戦略部長 板野 則弘氏

■第3回:三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO 磯和 啓雄氏(本稿)

■第4回:「すべての時間を価値に変える」 メルカリCIO・進谷浩明氏が描くAI-NativeなITの未来

今回登場するのは、三井住友フィナンシャルグループ(以下、三井住友FG)執行役専務 グループCDIOの磯和啓雄氏だ。三井住友FGは、サービス開始からわずか2年で会員数が500万を突破した個人向け総合金融サービス「Olive(オリーブ)」の開発や、生成AIに対する500億円規模の投資など、スピード感あふれる積極的なIT施策が注目を集めている。前例のない施策を次々に打ち出せる秘訣は何か。同社のデジタル変革をけん引する磯和氏と、海外SaaS企業の国内進出をサポートするジャパン・クラウド・コンサルティング 代表取締役社長の福田康隆氏が語り合った。

なぜ大手金融機関でこれだけの変革が実現できたのか

福田康隆氏(以下敬称略) 磯和さんは全く別の領域から突然、IT部門のリーダーになられたんですよね。私たちJapan Cloudも外資系IT企業の日本展開を支援する中で、「異分野から来たリーダーだからこそ起こせる変革」に多く触れています。磯和さんのケースはその象徴的な例だと感じます。

磯和啓雄氏(以下敬称略) そうですね。それまで法人営業や法務、人事などを務めていましたが、2015年にリテールIT戦略室とリテールマーケティング部が立ち上がり、私が部長を務めることになりました。なぜ急に私がITのリーダーに指名されたかと言えば、「変革が得意な人間」だと思われていたからです。

というのも、その前の人事部時代に法人営業体制を大きく変えました。この実績を見て、同じように改革が求められていたリテールのIT領域を任されることになったのです。最初は行員7名のチームをつくり、アプリ開発をスタートしました。

といっても、コードを書ける人間は一人もいません。そこでSIerさんやITベンダーさんなど、60人以上の外部パートナーの方に出向や常駐などで入っていただき、一年で70人ほどの部隊にしました。社内でも異例の組織でしたが、このような体制を組んで一気に動かなれば変われません。こうした初動を経て、後のOlive開発につながっていきましたね。

福田 このスピード感こそ、磯和さんが変革を起こせる秘訣だと感じます。とはいえ、大企業の、それも金融機関のパラダイムシフトを実現するには、変化を“持続”させることも重要になります。私たちが支援するSaaS企業もそうですが、テクノロジーを軸にした変化は「始めるより続けること」が何倍も難しい。何か意識していたことはありますか。

磯和 一つ言えるとすれば、小さな成功をつくり出すと、雪だるまが転がるように改革は一気に進むということです。日本は真面目な方が多く、0から1を生み出す作業、つまり前例のないことを行うのは得意とは言えません。一方で、小さくても“成功事例”を生み出せば、改革の大きな推進力となって、みんなの協力も得られるようになります。

面白いエピソードがあります。先ほど、IT戦略チームで外部の方に来ていただいたと話しましたが、みなさん職業柄ネクタイをする習慣がありません。当時、銀行はネクタイをするのが一般的でしたから、外部の方は自分たちも倣うべきか不安になり、何人も聞いてきました。せっかく優秀な方に来てもらうのに服装で萎縮させてしまうのはまずいと、人事部や担当役員、最後は当時の頭取に直談判してネクタイなしを許可してもらいました。あくまで私の部署だけの特例です。

すると、それから数年後には、全社で勤務時の服装が自由になりました。こういうことからも、小さな成功事例ができれば一気に加速することを感じたのです。

アプリ開発も同様で、ある改善で月間ユーザーの数が上昇し始めると、今度は各部署からアプリへの機能追加の提案が次々に上がってきます。いろいろな人が乗っかってくるんですね。こうなると、どんどん転がって大きな変革になります。

もう一つ、変革に大切なのは社員が当事者意識を持つことです。特に大きな企業になると、部門間で情報が共有されず、他部署の活動を知らない、あるいは「遠い話」だと感じるケースがあります。しかし、実際は自分たちの仕事と密接につながっていることが少なくありません。そのつながりを示してあげると、自分ごと化して動き出します。

福田 非常に共感するお話です。私たちが現場で直面する課題の多くも、まさに“組織間の壁”に起因しています。何を目的に、なぜそれをやるのか――変革の意義を現場一人ひとりに腹落ちさせるには、トップからの明確なメッセージと、具体的な成功体験の共有が不可欠だと改めて感じました。

生成AIの「投資対効果」は事前に予測しない

福田 三井住友FGでは、生成AIに500億円規模の投資を行うことを公表されています。こちらも、先ほど話したように“成功事例”を作って変革を加速させることが狙いでしょうか。

磯和 そうですね。むしろ当社はかなり早くから生成AIに積極投資しているので、今、当社にとって生成AIはハイプ・サイクルで言う「幻滅期」に入りつつあります。つまり、さまざまな課題が出てきた状態ですね。それを乗り越えて伸びるのがイノベーションの王道であり、ここをどうクリアするかが重要でしょう。

例を挙げると、活用事例をいかに整理・集約するかという課題が出てきています。生成AIは現場に近いところでプロンプトを作ったり、さまざまな活用方法を展開できたりします。すると、部門ごとにバラバラな活用事例が生まれ、データも点在する状況になってしまっているのです。

ただ、こうした課題もやってみて初めて分かることです。これはデジタルの世界で非常に重要で、たとえばアプリも、ブラウザ上で動くものとアプリ内完結のもので動作がどう違うのかは、実際に触ってみないと分かりません。やる前に課題を洗い出そうとすると、プロジェクトが進まなくなるでしょう。

福田 生成AIをどう経営戦略に組み込むか、国内外の多くの経営者が議論を重ねています。三井住友FGでは、生成AIのプロジェクトが社内で持ち上がった時、それらの「投資対効果」はどう考えていますか。

磯和 生成AIの投資対効果は、事前に測れるものではないと考えています。むしろ、それが分かるような取り組みからは、新しいものは生まれないでしょう。そこで私たちは、とりあえず一定の予算をつけてプロジェクトのPoC(概念実証)を行っています。そうして実際に始めると、予測しない効果が生まれることがあるのです。

良い例がコールセンターの生成AI導入です。もともと人件費の削減や効率化のために生成AIを入れましたが、実際に運用すると、24時間365日いつでもお客さま対応ができるため、むしろ有効な顧客接点になり得る可能性が見えてきました。お問い合わせから次の契約が生まれることもあるでしょう。つまり、今まではいかに効率的に運用するかが主題だったコールセンターが、売り上げに貢献できるかもしれないのです。この効果はPoCをしたからこそ分かることです。

こうした例があるので、事前に効果予測をせず、一定期間のPoCをやりながら、良いものを見つけていく手法をとっています。

福田 反対に、プロジェクトの撤退基準はどう設けていますか。

磯和 基本的に、定量的な撤退基準は設けていません。プロジェクトによってスケールする期間も規模も変わるため、一律の判断は難しいからです。一方で大切にしているのは、進捗を細かく発信して、外部の意見をいただく機会を定期的につくることです。

年二回、取締役会で進捗を報告していますし、2025年からは、ITに精通した外部企業の方などが参加する会議体をつくり、意見を伺っています。

福田 数字は結果を示してくれますが、行動の理由までは語ってくれません。私たちも多くの海外SaaS企業の経営に関わっていますが、「なぜその成果が出たのか」「何が本当に効いたのか」を定性的に捉えることの重要性を日々感じています。磯和さんのように、数字の裏側にある本質を見抜く姿勢には強く共感します。

「技術オリエンテッド」にならない情報収集

福田 個人的な興味として伺いたいのですが、磯和さんは普段どのように情報収集しているのでしょうか。IT以外の領域から来られたからこそ、知識をどう培ったのか気になります。

磯和 一つは、本を大量に読むことです。それも電子書籍で読みつつ、同時にAmazonのAudible(オーディブル)のような朗読機能を使います。視覚と聴覚の両方で読むんですね。すると、かなりのスピードで読了でき、なおかつ頭に入ります。仮に新幹線で2時間半の移動がある場合、その時間内に読み切れるスピードで朗読機能を流していますね。

福田 それはすごい方法ですね。情報の吸収効率が格段に高まりそうです。私も早速取り入れてみたいと思います。

磯和 もう一つは、とにかく話を聞きにいくこと。1年に200社は訪問しています。半分はテック系のスタートアップ、半分は中小企業ですね。すると、前者からは最前線のテクノロジー動向が分かり、後者からは経営に関するITの悩み、例えばセキュリティ対応やシステム更新に悩まれているという話が聞かれます。このバランスが非常に大事で、IT企業の話だけではテクノロジー志向になり過ぎて現場の課題から離れますし、その逆だと最先端のテクノロジーに疎くなります。まずはお客さまの課題を把握して、それを解決する最新技術を探す。これを実現するには両方をバランスよく知ることが重要です。

福田 私たちJapan Cloudも、日本企業の課題解決と競争力強化に貢献できるテクノロジーとは何かを見極めるために、経営者の皆さまとのご面談やラウンドテーブルなどでの直接の対話を重視しています。磯和さんのように、経営とテクノロジーを橋渡しされている姿勢には強く共鳴します。

Oliveにも反映されている銀行ビジネスの未来像

福田 私は長い間、テクノロジーの領域でキャリアを積んできましたが、近年起きている生成AIの進化はビジネスのゲームチェンジをもたらすと考えています。磯和さんは今後の銀行ビジネスをどう展望していますか。

磯和 大きく変わると見ています。インターネットの登場により、国と国の距離は近づきましたが、生成AIはさらにそれを加速させ、言語の壁さえなくします。本当の意味で、世界がつながる時代が来ています。

その中で企業がやるべきは、横のつながりをつくることです。グローバルのプラットフォームを形成するだけでなく、その上を人や情報、お金が行き来する「場」をつくることが求められるでしょう。ただし一社で実現するのは難しいといえます。

必要なのは、多くの企業や機関と結び付くことです。他社との競争は大切ですが、同時に共創することが必要です。

この考えはOliveにも反映されています。例えばユーザーの使うポイントについては、当時のカルチュア・コンビニエンス・クラブに出資してTポイントと提携し、その後、当グループのVポイントと統合しました。Tポイントに領域を拡大し、場をつくりにいったのです。

その他に、当社では新たな法人ネット口座「Trunk(トランク)」をスタートしました。中小企業を中心に、ネット口座を起点として、請求書払いやファイナンスといったお金周りの業務を効率化するサービスです。ここでもお客さまは、当社だけでなく、他の大手銀行の口座状況を表示できる仕様にしています。以前なら自分たちの経済圏から出さないことがビジネスの基本でしたが、そうではなく、連携して場を広げることが大切な時代なのです。

福田 どの業界にも暗黙のルールや境界線のようなものが存在し、それが変革のブレーキになることがあります。それらをあえて乗り越えていく姿勢こそが、結果として市場そのものを広げ、新たな価値を生み出す原動力になると感じました。

磯和 過去の常識にとらわれず、今の社会に合った企業の在り方をゼロから考え直すことが大切だと思います。企業の根幹は、社会にどのような価値を与えているかということです。収益を上げたら時価総額が上がる時代ではありません。繰り返しになりますが、数字だけを見ていると誤るでしょう。

福田 世の中にどのような価値を与えていくか。これこそが企業の本質であり、その原点に立ち戻ることの大切さを磯和さんのお話から感じました。生成AIによってゲームのルールが変わっていく今こそ、変革を実現する絶好のタイミングであり、企業には価値ある“場”を生み出す力が問われているのだと思います。私たち Japan Cloudも、新たな時代に向けて変革を進める企業を、テクノロジーを通じて支援していきたいと思います。

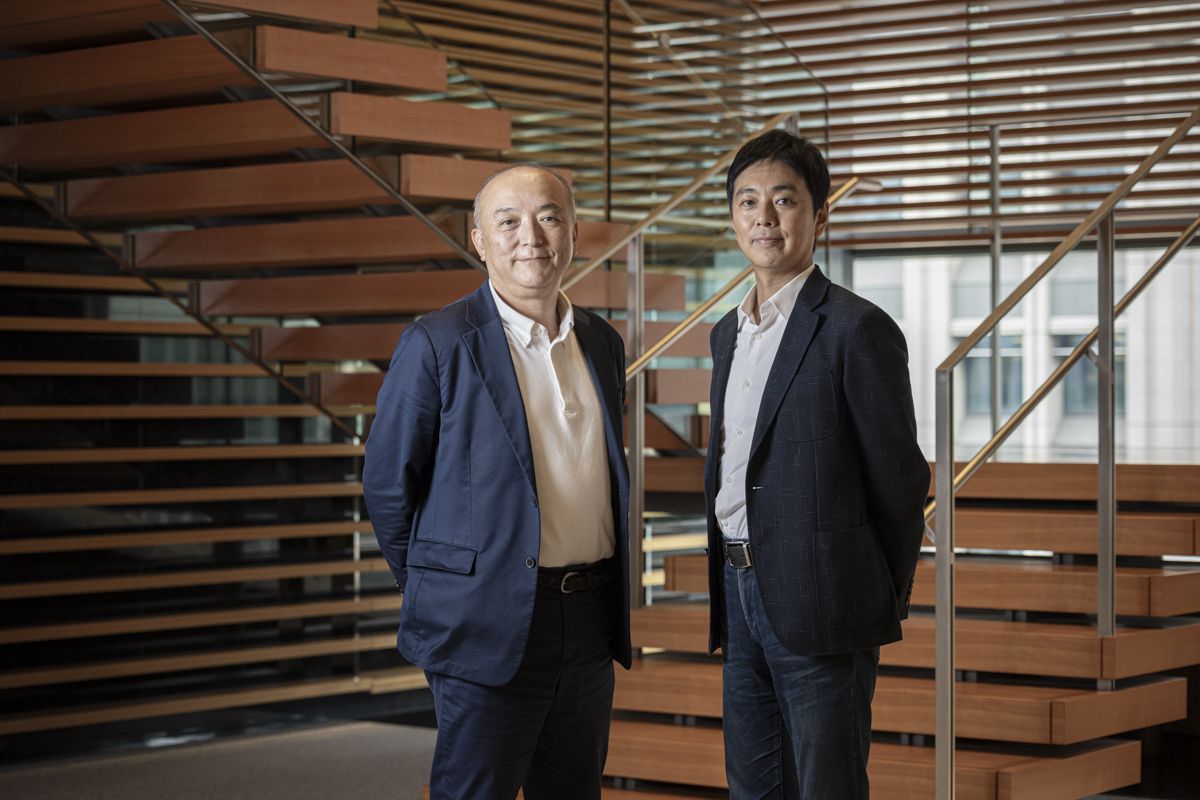

【プロフィール】

磯和 啓雄氏

三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO、三井住友銀行 専務執行役員

1990年入行。法人業務・法務・経営企画・人事などに従事した後、リテールマーケティング部・IT戦略室(当時)を部長として立ち上げ。その後、トランザクションバンキング本部長として法人決済の商品・営業企画を指揮。2023年よりグループCDIOとしてSMBCグループのデジタル戦略をけん引。

福田 康隆氏

ジャパン・クラウド・コンサルティング 代表取締役社長

早稲田大学卒業後、日本オラクルに入社。2001年に米オラクル本社に出向。 2004年、米セールスフォース・ドットコムに転職。翌年、同社日本法人に移り、以後9年間にわたり、日本市場における成長を牽引する。専務執行役員兼シニアバイスプレジデントを務めた後、2014年、マルケトに代表取締役社長として入社。 2019年、アドビシステムズに買収によりアドビシステムズ務執行役員マルケト事業統括に就任。2020年1月より、JAPAN CLOUDのパートナーおよびジャパン・クラウド・コンサルティングの代表取締役社長に就任。 著書に『THE MODEL マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス』(翔泳社、2019年)。